Увиденное настолько поразило его, что он вспоминал об этом всю свою короткую жизнь. Именно эти события, увиденные им на Кавказе, которые потом в науке назвали «образами восточной культуры», стали для него одними из тех, чем человек интересуется постоянно. Так получилось, что тема Востока сопровождала Лермонтова на всём протяжении его жизни, и в этом немалую роль оказали обстоятельства личной биографии поэта и то место «восточного вопроса», который существовал в политической жизни России 20–40-х гг. XIX века.

Тема Востока в русской культуре XIX века

Такие понятия, как «Восток» и «восточный вопрос», в русской общественной мысли вплоть до середины XIX века ассоциировались с Ближним Востоком, Кавказом, далёкой Средней Азией. Мусульманский историко-культурный ареал на протяжении длительного времени являлся для России не только географически более близким, но и политически существенно более важным. Проблемы и реалии данного региона ощущались в России значительно острее. В то же время появившиеся первые переводы классической поэзии Востока завораживали русскую читающую публику, как чарующими были и рассказы западных путешественников, посетивших Кавказ. В начале 20-х годов XIX века для Лермонтова, как и для всей читающей России, рассказы о Кавказе, о его жителях, как и сказки Шехерезады, были волнительны и восхитительны, к ним относились с большим трепетом и любовью.

Всё это было хорошо знакомо юному Лермонтову, особенно после первой, но ещё больше после второй поездки на Кавказ. Ему уже шёл одиннадцатый год, это был довольно сообразительный мальчик, который внимательно всматривался в окружающий его мир.

Если мы обратимся к его творчеству, то увидим, что Кавказ действительно по-разному входил в его жизнь и творчество, поскольку видел он его в разные периоды своей жизни. Первыми были детские впечатления, когда ему шел всего шестой год. Это было лето 1820 года, мальчик тяжело болел и бабушка Елизавета Алексеевна, воспитывавшая его после смерти матери в своём имении Тарханы, в Пензенской губернии, повезла внука на Кавказские Минеральные воды. Елизавета Алексеевна знала об их целебных свойствах не только по той славе, которая шла о них по всей в России, от своих родственников, не раз посещавших эти места, но прежде всего от сестры, жившей там. Екатерина Алексеевна была замужем за армянином А.В. Хастатовым, который увёз её из Москвы в своё имение на Кавказе. Екатерина Алексеевна Хастатова, как вспоминали современники, была личностью весьма незаурядной. На Кавказской линии её звали «авангардной» помещицей. Отличалась она храбростью, независимостью и хладнокровием. В то время довольно частым явлением были набеги горцев на терские укрепления и станицы. Рассказывали, что, услыхав набат тревоги среди ночи, Екатерина Алексеевна спрашивала: «Не пожар ли?», и если ей отвечали, что случился набег, то она поворачивалась на другой бок и вновь засыпала.

Юный Мишель познакомился с Екатериной Алексеевной в 1820 году, неоднократно гостил у неё. Рассказы о горцах, их песни и обычаи, которые звучали вокруг, тревожная жизнь линейной станицы – всё это врезалось в память мальчика и скоро стало проявляться в его юношеском творчестве. Екатерина Алексеевна не раз приезжала к сестре в Тарханы, где непременно продолжались разговоры о жизни на Кавказе.

Об этой первой поездке на Кавказ сохранились лишь косвенные свидетельства. 7 марта 1821 г. в дневнике М.М. Сперанского, посетившего проездом из Пензы в Москву Е.А. Арсеньеву в Тарханах, сохранилась следующая запись: «Тарханы. Посещение Елизаветы Алексеевны. Действие кавказских вод. Совершение исцеления. Чембар». Больше никаких подробностей об этой поездке до нас не дошло.

Вторая поездка на Кавказ

Гораздо большее впечатление произвела на Лермонтова вторая поездка на Кавказские Минеральные воды летом 1825 года. Мишелю уже было 11 лет. Остановились они с бабушкой Елизаветой Алексеевной в Горячеводске (так до 1830 года назывался Пятигорск).

О поездке этой сохранилось одно любопытное документальное свидетельство, оно интересно ещё и потому, что это первое упоминание имени Михаила Лермонтова в печати. В списке посетителей кавказских вод в 1825 г., помещённом в августовском номере «Отечественных записок», указаны имена Лермонтова и его бабушки:

«Арсеньева Елисавета Алексеевна, вдова порутчика из Пензы, при ней внук Михайло Лермантов…»

Двоюродный брат Лермонтова Аким Акимович, которому было тогда уже 18 лет, часто брал будущего поэта с собой на веселые кумыкские пирушки, свадьбы. На правой стороне Терека, против селения Шелкозаводского, принадлежавшего Хастатовым, на берегу стоял чеченский аул Акбулат-юрт. Лермонтов мог наблюдать искромётные пляски, слышать чарующие душу песни, легенды, рассказы об абреках и казаках. Юноша упивался живописной природой Предкавказья. Девственные пейзажи и дружеские встречи, рассказы об удали джигитов запечатлевались в его памяти. Впоследствии всё это появилось в произведениях поэта.

Но были зрелища и поближе. Горячеводск со всех сторон окружали горские селения. 12 июля 1825 года был первым днём месяца шавваля, по мусульманскому календарю. В этот день мусульмане на Северном Кавказе, как, впрочем, и в других местах отмечали праздник разговения Ураза-байрам, знаменующий завершение поста месяца Рамадан. Праздновали его три дня, и 15 июля в небольшом селе Аджи-аул проходила кульминация торжеств. Вот там, вероятно, присутствовал и одиннадцатилетний Лермонтов.

Почему мы так думаем? Дело в том, что внимание всех посетителей Горячеводска привлекал расположенный недалеко от городка Аджи-аул. Среди посетителей Горячих вод существовала традиция: на Ураза-байрам, который водяное общество называло просто байрамом, специально приезжали все, кто в это время там отдыхал, чтобы воочию посмотреть на скачки, джигитовку, услышать национальные песни горцев, увидеть танцы местных жителей. Можно предположить, что бабушка Лермонтова, как и всё «общество водопьющих», не упустила возможности сама посмотреть, да и внуку показать это восточное диво. 15 июля 1825 года туда съехались чуть ли не все лечившиеся на Горячих водах.

«Приближаясь к Аджиеву аулу, за цепью карет, колясок, напоминающих гулянья в Екатерингофе, – писал современник, – я невольно был изумлён картиною, представившеюся моим взорам: прелестная долина, расстилающаяся под навесом грозной Бештовой горы, покрыта была толпами самыми пестрыми, противуположными. Русские дамы в нарядах, дышущих Парижем, стояли вместе с черкешенками, походящими на привидения на их ходулях (называемых пхавака). Группы военных офицеров сливались с разнообразными костюмами столичных и провинциальных щёголей; там казаки, черкесы, ногайцы рыскали на борзых конях своих; наконец толпа песельников и музыкантов, расположенных по сторонам раскинутых палаток – всё вместе представляло весьма занимательное зрелище» .

Сохранилось свидетельство корреспондента «Московского телеграфа», присутствовавшего в Аджи-ауле на байраме два года спустя, в 1827 году.

«Все посетители ждали с нетерпением черкесского праздника. И здоровые, и больные, и доктора хотели видеть зрелище для них новое, и в день Байрама в каретах, в колясках, в дрожках, верхами – потянулись к аулу».

С прибывших на праздник посетителей вод обычно собирали пожертвования, которые составляли довольно крупный приз, вручавшийся победителю скачек.

Поэтические впечатления

Впечатлений Лермонтову хватило надолго, и когда спустя три года, в 1828 году, он, по своему признанию, «начал марать стихи», то первыми были пусть и подражательные, но, как ни покажется странным, поэмы на кавказские темы. Он пишет «Черкесы», «Кавказский пленник», в 1830-1831гг. поэму «Каллы», в 1832-м – «Измаил-Бей», в 1834-1835 гг. – «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек».

Первые строки поэмы Лермонтова «Аул Бастунджи» начинаются словами, в которых описываются окрестности того самого Горячеводска, где он провёл лето 1825 года, описан и Аджи-аул:

Между Машуком и Бешту, назад

Тому лет тридцать, был аул, горами

Закрыт от бурь и вольностью богат.

Его уж нет.

А в «Измаил-бее» этому аулу посвящены такие строки:

Давным-давно, у чистых вод,

Где по кремням Подкумок мчится,

Где за Машуком день встает,

Близ рубежа чужой земли

Аулы мирные цвели...

В обеих поэмах, написанных после пребывания Лермонтова на Кавказских Минеральных водах в 1825 году, он пишет об ауле, который исчез. Вопросом, существовали ли вообще аулы «между Машуком и Бешту», задавались многие исследователи. Теперь мы точно знаем: Аджи-аул был основан в 1810 году кабардинским князем Измаил-Беем Атажукиным у восточного подножия Козьих скал (отрог горы Бештау) на месте древнего и раннесредневекового поселения у истоков ручья Гремучка. Аджи-аул находился всего в пяти верстах от Горячеводска, поэтому общение с русским населением там было постоянным. К 1837 году население всех кабардинских и абазинских аулов переселилось из Пятигорья. Аджи-аул слился с аулом Ашабэ, образовав селение Малку, оно располагалось в 25-28 верстах от Пятигорска.

Так по какой причине появился у Лермонтова интерес к празднику Ураза-байрам? Если мы откроем его поэму «Измаил-Бей», то прочтем его описание (Лермонтов не знал правильное его название, и в поэме вместо «байрам», юноша написал «байран»).

...Начался байран.

Везде веселье, ликованья;

Мулла оставил алкоран,

И не слыхать его призванья;

Мечеть кругом освещена;

Всю ночь над хладными

скалами

Огни краснеют за огнями,

Как над земными облаками

Земные звёзды; – но луна,

Когда на землю взор

наводит,

Себе соперниц не находит,

И, одинокая, она

По небесам в сияньи бродит!

Уж скачка кончена давно;

Стрельба затихнула – темно.

Вокруг огня, певцу внимая,

Столпилась юность удалая,

И старики седые в ряд

С немым вниманием стоят.

На сером камне, безоружен,

Сидит неведомый пришлец.

Наряд войны ему не нужен;

Он горд и беден: – он певец!

Дитя степей, любимец неба,

Без злата он, но не без

хлеба.

Вот начинает: три струны

Уж забренчали под рукою,

И живо, с дикой простотою

Запел он песню старины.

На праздник Ураза-байрам в тот знаменательный для Лермонтова 1825 год в Аджи-аул был приглашён первый горский «трубадур», знаменитый Султан Керим-Гирей. Сидя на низеньком табурете под навесом палатки, он, аккомпанируя себе на трёхструнном пшинедук-ако, самозабвенно пел черкесские песни.

Сохранилось ещё одно документальное свидетельство тех лет, оставленное непосредственно Лермонтовым. Это подпись рукой юного Лермонтова в альбоме Марии Акимовны Шан-Гирей под нарисованным им кавказским пейзажем: «13 июня. Горячие воды». На рисунке изображено Тамбуканское озеро, которое, как мы знаем, находится в Кабардино-Балкарии. Рисунок Лермонтова – детский, ещё не совсем умелый, но его главной примечательностью было то, что он был сделан с натуры.

Любовь, подкрепленная знаниями

Проходя обучение в Московском университете, а затем в Школе гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, Лермонтов получает основательные знания по истории и географии, большое место в которых отведено колыбели человечества Азии. Лермонтова привлекает история юго-западной части этого материка, да и весь бассейн средиземноморской культуры. Недаром герой его романа Печорин мечтает о путешествии в Индию и Аравию, а перед смертью едет в Персию.

Лермонтов знакомится с бытом этого удивительного края очень рано, ещё в детские годы, и это знакомство переходит в трепетную любовь на всю жизнь. От внимания наблюдательного мальчика ничто не ускользало. Мы не можем представить, какие мысли волновали его тогда и в течение последующих почти двух десятков лет жизни, но точно можем утверждать, что воспоминания и наблюдения над увиденным остались на всю жизнь. Подтверждение этому – его практически автобиографическое творчество, поэмы «Черкесы», «Кавказский пленник», «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», «Беглец», а позже «Мцыри» и «Демон». А сколько великолепных стихотворений о Кавказе и Востоке было им написано! Но что удивляет нас сейчас, так это этнографические и философские познания Лермонтова.

Ссылка на юг

В 1837 г. за стихи, написанные на смерть Пушкина, Лермонтова ссылают на Кавказ. Перед отъездом из столицы в письме к Святославу Раевскому поэт писал: «Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес – Восток. Меня утешают словами Наполеона: «Великие имена создаются на Востоке».

Ему было всего 23 года, когда он вновь оказался на Кавказе, где вплотную столкнулся с горцами и культурой Востока. Лермонтов не только изъездил весь Кавказ от Кизляра до Тамани, объехал всё Закавказье, но и начал учить турецкий язык, «который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе».

Близкое знакомство с Кавказом вновь возвращает поэта к теме Востока. В стихотворении «Спор» всего в нескольких строфах Лермонтов охватывает тысячелетние эпохи разноплемённых культур и народов, которые проживали на огромном географическом пространстве от Кавказского хребта до Персидского залива и от Иранского плоскогорья до Гибралтара. В стихотворении и Колхида с её сладостными винами и расшитыми тканями, и персидская монархия, сменившая воинскую мощь и волю к мировому господству на прохладу и наслаждения, и царственные могилы фараонов, и бескрайние равнины Аравии, Сирии и Африки, где воинские подвиги бедуинов воспеваются в арабских сказаниях. Все эти цветистые образы запечатлены в монологе «угрюмого Казбека».

Такие удивительно точные слова могли появиться у Лермонтова только под влиянием полученных знаний и благодаря знакомству с достижениями тогдашнего российского востоковедения.

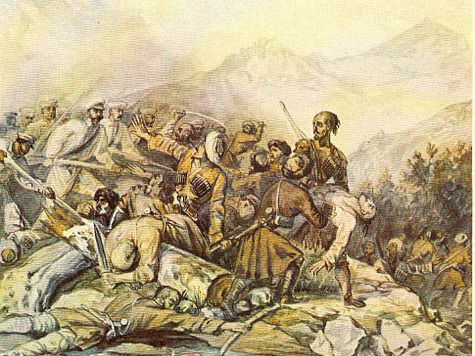

Восток-Запад: философское противостояние

В последние два года жизни поэта интерес к Востоку приобрёл новые очертания. На Кавказ его привели вторая ссылка, участие в военной экспедиции в Чечне в 1840 году под командованием генерала А.В. Галафеева. На этот раз военные походы приобретают для Лермонтова характер научных экспедиций, они дают поэту обильный материал для творчества. Лермонтова начал серьёзно интересовать тип культуры Востока, характер человека – носителя этой культуры. Поэт ещё больше обращает внимание на религиозную философию Востока. В стихотворении «Валерик», написанном в 1840 году, Лермонтов писал:

Судьбе, как турок иль

татарин,

За всё я ровно

благодарен;

У Бога счастья не прошу

И молча зло переношу.

Быть может, небеса

востока

Меня с ученьем

их Пророка

Невольно сблизили...

Повесть «Фаталист», включённая Лермонтовым в роман «Герой нашего времени», рассматривается обычно как монологическое изложение воззрений самого автора – его реплика в философской дискуссии тех лет. С точки зрения спора, завязывающего сюжет «Фаталиста», Судьба и Случай – антонимы. Лермонтов подчёркивает, что и вера в Рок, и романтический волюнтаризм в равной мере не исключают личной храбрости, активности и энергии. Неподвижность и бессилие свойственны не какой-либо из этих идей, а их современному, вырожденному состоянию, когда слабость духа сделалась господствующей в равной мере и на Западе, и на Востоке.

Однако природа этих двух видов храбрости различна: одна покоится на сильно развитом чувстве личности, эгоцентризме и рационалистическом критицизме, другая – на влитости человека в воинственную архаическую традицию, верности преданию и обычаю и отказу от лично-критического начала сознания.

Мыслям Лермонтова о соотношении России с Западом и Востоком не суждено было отлиться в окончательные формы. Направление их приходится реконструировать, а это всегда связано с определённым риском. Общее же направление размышлений Лермонтова в эти годы можно охарактеризовать следующим образом: добро и зло, небо и земля, поэт и толпа, позже – герой печоринского типа и «простой человек». Запад и Восток и многие другие основополагающие пары понятий строились Лермонтовым как непримиримые, полярные.

В русской литературно-философской полемике 40-х годов XIX века оформляется антитеза Запад – Россия. Лермонтов занимает позицию, близкую к Пушкину и Грибоедову. Россия мыслится у него как нечто срединное между «старой» Европой и «старым» Востоком. И в этом срединном состоянии России Лермонтов видит тот культурный сплав, в котором должны слиться онегинско-печеринская, а в конечном счёте европейская жажда счастья и восточное стремление к «покою».